Центральный вопрос, который мы и обсудим в данной работе – это вопрос о существовании единого для всех животных "предельного" механизма мотиваций, к которому сводятся все их частные проявления. Этот вопрос имеют древнюю историю в рамках философии. Первая концепция, что (1) у человека существует единый мотивационный механизм во всех жизненных ситуациях, и (2) этот механизм основан на стремлении к удовольствию (счастью), принадлежит ещё Аристиппу. Идея была развита в поздней античности Эпикуром, а в новое время интерес к вопросу вновь появился после работ английских утилитаристов Дж. Бентама [1] и Дж. Милля [2]. Дж. Бентам утверждал, что (теоретически) любое благо является измеримой величиной, и, в конечном счёте, любые представления человека о добре и зле основаны на субъективном опыте существования приятных и неприятных ощущений (и эмоций). Никаких других рациональных источников этики не может существовать. Человек, лишённый ощущения удовольствия и неудовольствия, не может иметь мотиваций, он не сможет различать добро и зло и не будет ценить даже свою жизнь. Высшей целью развития общества, согласно утилитаризму, является обеспечение максимального счастья всех людей (в радикальном понимании – всех животных, обладающих ощущениями). В рамках настоящей работы мы разделим понятия следующим образом

Центральный вопрос, который мы и обсудим в данной работе – это вопрос о существовании единого для всех животных "предельного" механизма мотиваций, к которому сводятся все их частные проявления. Этот вопрос имеют древнюю историю в рамках философии. Первая концепция, что (1) у человека существует единый мотивационный механизм во всех жизненных ситуациях, и (2) этот механизм основан на стремлении к удовольствию (счастью), принадлежит ещё Аристиппу. Идея была развита в поздней античности Эпикуром, а в новое время интерес к вопросу вновь появился после работ английских утилитаристов Дж. Бентама [1] и Дж. Милля [2]. Дж. Бентам утверждал, что (теоретически) любое благо является измеримой величиной, и, в конечном счёте, любые представления человека о добре и зле основаны на субъективном опыте существования приятных и неприятных ощущений (и эмоций). Никаких других рациональных источников этики не может существовать. Человек, лишённый ощущения удовольствия и неудовольствия, не может иметь мотиваций, он не сможет различать добро и зло и не будет ценить даже свою жизнь. Высшей целью развития общества, согласно утилитаризму, является обеспечение максимального счастья всех людей (в радикальном понимании – всех животных, обладающих ощущениями). В рамках настоящей работы мы разделим понятия следующим образом Значительная часть дискуссий вокруг гедонизма имеет этический характер и не будет рассматриваться в данной работе. Своё внимание мы сосредоточим лишь на физиологическом гедонизме – ПУ, употребляя слова “удовольствие”, “счастье”, “психологическая комфортность” и т. д. как синонимы

Значительная часть дискуссий вокруг гедонизма имеет этический характер и не будет рассматриваться в данной работе. Своё внимание мы сосредоточим лишь на физиологическом гедонизме – ПУ, употребляя слова “удовольствие”, “счастье”, “психологическая комфортность” и т. д. как синонимы (1)

(1)  Звено 1: центры удовольствия (ЦУ) в лимбической системе. ЦУ были открыты в американскими учёными в 1950-х годах. Дж. Олдсом, П. Милнером и Х. Дельгадо были проведены знаменитые эксперименты [9-10], показавшие, что электростимуляция ЦУ вызывает у млекопитающих ощущения, интенсивность которых заглушает голод и иные влечения. Аналогичные опыты 1970-х годов на людях [17] показали, что испытуемым действительно хочется осознанно продолжать стимуляцию, следовательно, она вызывает удовольствие. Вскоре, однако, выяснилось, что ЦУ – лишь “вершина айсберга” в сложных механизмах стимуляции и подкрепления

Звено 1: центры удовольствия (ЦУ) в лимбической системе. ЦУ были открыты в американскими учёными в 1950-х годах. Дж. Олдсом, П. Милнером и Х. Дельгадо были проведены знаменитые эксперименты [9-10], показавшие, что электростимуляция ЦУ вызывает у млекопитающих ощущения, интенсивность которых заглушает голод и иные влечения. Аналогичные опыты 1970-х годов на людях [17] показали, что испытуемым действительно хочется осознанно продолжать стимуляцию, следовательно, она вызывает удовольствие. Вскоре, однако, выяснилось, что ЦУ – лишь “вершина айсберга” в сложных механизмах стимуляции и подкрепления

Звено 3: рецепторы в синаптической щели. Нейромедаторы вызывают эффекты не сами по себе, но путём действия на специальные рецепторы в синаптической щели, из которых особенно активно исследовались дофаминовые рецепторы. В частности, оказалось, что некоторые вещества – агонисты дофамина - способны заменять собой нейромедиатор, сами воздействуя на рецепторы и вызывая те же эффекты [19]. Это особенно выпукло демонстриреут, что ЦУ и сами нейромедиаторы – лишь промежуточные звенья в исследуемом процессе.

Звено 3: рецепторы в синаптической щели. Нейромедаторы вызывают эффекты не сами по себе, но путём действия на специальные рецепторы в синаптической щели, из которых особенно активно исследовались дофаминовые рецепторы. В частности, оказалось, что некоторые вещества – агонисты дофамина - способны заменять собой нейромедиатор, сами воздействуя на рецепторы и вызывая те же эффекты [19]. Это особенно выпукло демонстриреут, что ЦУ и сами нейромедиаторы – лишь промежуточные звенья в исследуемом процессе.

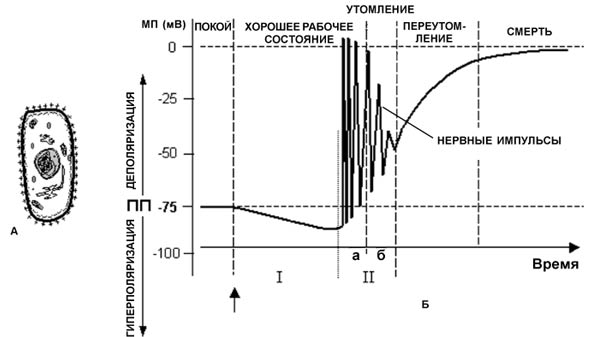

Поляризационная гипотеза. Эта яркая гипотеза, дополняющая и уточняющая предыдущую, была высказана С. Муриком [32]. Она предельно проста и утверждает, что показателем комфортности является статический уровень поляризации клеточной мембраны. В норме внутриклеточная среда имеет отрицательный заряд. В результате, между внутриклеточной и внешней средами существует поляризация. Уровень этой поляризации у одноклеточных и растений является показателем благоприятности метаболического состояния клетки (её “сытости”) [33, 34]. Если поляризация снижается (деполяризация), клетка начинает совершать действия, направленные на устранение негативного фактора. В частности, для нейрона такими действиями является генерация сигнала. После этого поляризация мембраны восстанавливается до нормального или повышенного уровня (гиперполяризация). Если клетка не может устранить неприятный фактор, то она истощается и саморазрушается [33]. С. Мурик связывает гиперполяризацию непосредственно с приятными, а деполяризацию - с неприятными эмоциями и ощущениями, что согласуется с результатами экспериментов по непосредственному изменению поляризации мозга мышей [35] и стимуляции болевого синдрома [36], а также общеизвестными сведениями о гиперполяризующем действии опиатов [37, 38]. Сильными сторонами поляризационной гипотезы являются её простота, биофизическая фундаментальность, универсальность для всех клеточных организмов, включая одноклеточные, а также возможность непосредственного измерения комфортности (измерять следует отклонение разности потенциалов от порогового значения порядка –75 мВ). Таким образом, она согласуется с постулатами 1, 3 и 4.

Поляризационная гипотеза. Эта яркая гипотеза, дополняющая и уточняющая предыдущую, была высказана С. Муриком [32]. Она предельно проста и утверждает, что показателем комфортности является статический уровень поляризации клеточной мембраны. В норме внутриклеточная среда имеет отрицательный заряд. В результате, между внутриклеточной и внешней средами существует поляризация. Уровень этой поляризации у одноклеточных и растений является показателем благоприятности метаболического состояния клетки (её “сытости”) [33, 34]. Если поляризация снижается (деполяризация), клетка начинает совершать действия, направленные на устранение негативного фактора. В частности, для нейрона такими действиями является генерация сигнала. После этого поляризация мембраны восстанавливается до нормального или повышенного уровня (гиперполяризация). Если клетка не может устранить неприятный фактор, то она истощается и саморазрушается [33]. С. Мурик связывает гиперполяризацию непосредственно с приятными, а деполяризацию - с неприятными эмоциями и ощущениями, что согласуется с результатами экспериментов по непосредственному изменению поляризации мозга мышей [35] и стимуляции болевого синдрома [36], а также общеизвестными сведениями о гиперполяризующем действии опиатов [37, 38]. Сильными сторонами поляризационной гипотезы являются её простота, биофизическая фундаментальность, универсальность для всех клеточных организмов, включая одноклеточные, а также возможность непосредственного измерения комфортности (измерять следует отклонение разности потенциалов от порогового значения порядка –75 мВ). Таким образом, она согласуется с постулатами 1, 3 и 4.

О неизбежности перехода к автоэволюции, о грядущем радикальном преобразовании человека техническими средствами к состоянию постчеловека говорят сегодня многие (см. подборку работ на сайте [44]). Однако некоторые из автоэволюционых процессов человек осуществляет уже сейчас, и в частности - ИПП. Одно и то же явление или вид деятельности (произведение искусства, научная задача, человеческий поступок) могут быть для одного человека приятными, для другого неприятными, для третьего нейтральными. И уже сейчас существуют методы (воспитание, пропаганда, другие психотехнологии «манипуляции сознанием», химические вещества) искусственного регулирования таких связей. Но возможности этих методов существенно ограничены. Нам представляется весьма вероятным, что в будущем появятся новые методы ИПП, связанные, в частности, с непосредственным, соматическим переназначением связей в нервной ткани мозга, что приведёт к существенным изменениям в образе жизни людей и устройстве общества. Простейшим методом соматического перепрограммирования потребностей является хирургическое подавление или разрушение тех или иных центров. Известны случаи, когда человек после травмы мозга, например, терял способность чувствовать боль. Можно отметить также опыты Г. Клювера и П. Бьюси 1939 года [45], в которых удаление у обезьян обеих височных долей с миндалиной и гиппокампом сохраняло животных жизнеспособными, но сильно меняло их поведение и потребности, в частности, они переставали бояться змей. В наше время существуют попытки хирургического лечения наркомании, когда после подавления определённого центра человек перестаёт получать приятные ощущения от губительных веществ [29]. В будущем, по видимому, появятся более сложные методы, которые смогут позволить запрограммировать себя на что угодно: на удовольствие от физического труда и вообще от активной деятельности, на научную работу и творчество, можно будет даже (если это для чего-то нужно) сделать приятными болевые ощущения. Подробно этот вопрос рассмотрен в футурологических работах [43, 46], также подобные сценарии описаны в художественной литературе [47].

О неизбежности перехода к автоэволюции, о грядущем радикальном преобразовании человека техническими средствами к состоянию постчеловека говорят сегодня многие (см. подборку работ на сайте [44]). Однако некоторые из автоэволюционых процессов человек осуществляет уже сейчас, и в частности - ИПП. Одно и то же явление или вид деятельности (произведение искусства, научная задача, человеческий поступок) могут быть для одного человека приятными, для другого неприятными, для третьего нейтральными. И уже сейчас существуют методы (воспитание, пропаганда, другие психотехнологии «манипуляции сознанием», химические вещества) искусственного регулирования таких связей. Но возможности этих методов существенно ограничены. Нам представляется весьма вероятным, что в будущем появятся новые методы ИПП, связанные, в частности, с непосредственным, соматическим переназначением связей в нервной ткани мозга, что приведёт к существенным изменениям в образе жизни людей и устройстве общества. Простейшим методом соматического перепрограммирования потребностей является хирургическое подавление или разрушение тех или иных центров. Известны случаи, когда человек после травмы мозга, например, терял способность чувствовать боль. Можно отметить также опыты Г. Клювера и П. Бьюси 1939 года [45], в которых удаление у обезьян обеих височных долей с миндалиной и гиппокампом сохраняло животных жизнеспособными, но сильно меняло их поведение и потребности, в частности, они переставали бояться змей. В наше время существуют попытки хирургического лечения наркомании, когда после подавления определённого центра человек перестаёт получать приятные ощущения от губительных веществ [29]. В будущем, по видимому, появятся более сложные методы, которые смогут позволить запрограммировать себя на что угодно: на удовольствие от физического труда и вообще от активной деятельности, на научную работу и творчество, можно будет даже (если это для чего-то нужно) сделать приятными болевые ощущения. Подробно этот вопрос рассмотрен в футурологических работах [43, 46], также подобные сценарии описаны в художественной литературе [47].

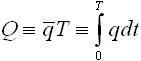

Экстенсивный сценарий. В случае, если комфортность определяется интегральными, суммарными характеристиками тех или иных компонент, повышение максимально возможного уровня комфортности q будет требовать увеличения массы и объёма организма. Если человек способен на более интенсивное удовольствие, чем мышь, то разумным будет и далее идти по пути максимизации размеров тела. Конечно, и без ПУ масса тела полезна для выживания, но в определённых пределах. Если же она окажется полезной и для максимизации удовольствия, разумную цивилизацию ожидает конфликтный сценарий непрерывной экспансии, возможно даже за счёт вещества или энергии других особей. Ограничивающим фактором такой экспансии может стать необходимость обеспечения безопасности. Далее, детальный прогноз может быть сделан на основе теории игр с учётом таких параметров, как интеллект особей, доступность энерегии и вещества для дальнейшей экспансии и т. д. Можно допустить, что несколько особей могут сливаться воедино и, таким образом, осуществлять экспансию бесконфликтно, приводя к появлению сверхорганизмов типа лемовского Океана Солярис [48]. Если же полноценное слияние невозможно, то в радикальных случаях в далёком будущем можно допустить тотальный раздел всего вещества и / или энергии доступной части Вселенной между конкурирующими индивидами. Как бы то ни было, при экстенсивном сценарии регуляция автоэволюции в течение долгого времени будет двухпараметрической, так как и Tmax и

Экстенсивный сценарий. В случае, если комфортность определяется интегральными, суммарными характеристиками тех или иных компонент, повышение максимально возможного уровня комфортности q будет требовать увеличения массы и объёма организма. Если человек способен на более интенсивное удовольствие, чем мышь, то разумным будет и далее идти по пути максимизации размеров тела. Конечно, и без ПУ масса тела полезна для выживания, но в определённых пределах. Если же она окажется полезной и для максимизации удовольствия, разумную цивилизацию ожидает конфликтный сценарий непрерывной экспансии, возможно даже за счёт вещества или энергии других особей. Ограничивающим фактором такой экспансии может стать необходимость обеспечения безопасности. Далее, детальный прогноз может быть сделан на основе теории игр с учётом таких параметров, как интеллект особей, доступность энерегии и вещества для дальнейшей экспансии и т. д. Можно допустить, что несколько особей могут сливаться воедино и, таким образом, осуществлять экспансию бесконфликтно, приводя к появлению сверхорганизмов типа лемовского Океана Солярис [48]. Если же полноценное слияние невозможно, то в радикальных случаях в далёком будущем можно допустить тотальный раздел всего вещества и / или энергии доступной части Вселенной между конкурирующими индивидами. Как бы то ни было, при экстенсивном сценарии регуляция автоэволюции в течение долгого времени будет двухпараметрической, так как и Tmax и | тип эволюции | группы организмов | метод выбора потребностей | стратегия, под которую оптимизируются потребности |

| биологическая эволюция (случайная изменчивость и естественный отбор) | одноклеточные и примитивные многоклеточные | единственная фиксированная потребность | максимизация q или поддержание q неотрицательным |

| высшие многоклеточные животные | эволюционное программирование потребностей | максимизация успешности вида и его потомков | |

| автоэволюция (целенаправленная изменчивость) | постчеловек до насыщения | искусственное программирование потребностей | максимизация Q = |

| постчеловек после насыщения (гипотетический) | максимизация Tmax |